2021年09月09日

暑さ寒さも・・

富士山の初冠雪が20日も早い。気がつくと過ごしやすい今日この頃です。麻襦袢を洗いまくっていた8月が嘘のようです。このまま、秋になるのでしょか?残暑の凌ぎはこれかなのか?

思い返すと「七コロナ八起き」とか「犬も歩けばコロナに当たる」とかいって遊んでいたのは昨年の春のことでした。その頃はこんなに長く自粛モードが続くとは誰も思っていなかったでしょうね。

最近読んだ巨匠・筒井康隆の「ジャックポット」にはさすが大御所と感心するほどコロナダジャレが列挙してあり、というかこの短編集1冊丸ごとダジャレのみで書かれているというまともに読んでいると脳みそが溶けて耳からでてきちゃうという殺人的な文章なのですが、なにもかも忘れたいという方にはお勧めいたします。

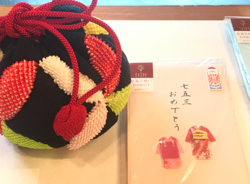

そんなこんなで、「コロナコロナも彼岸まで」となることを祈りつつ、11月の七五三に向けての可愛い着物・小物と、無垢で純真な御子達に心癒される今日この頃です。

Posted by +yasu at

11:11

│Comments(0)

2020年07月17日

レア当たり

浜松では、新幹線が踏切を通過するという場面に出会う時があります。が、遭遇したのは初めてです。レアなものに出会えると、得した気分です。部屋で猫の髭を拾った時と同じくらい嬉しかったです。

京都に仕入れに行って、問屋さん、メーカーさん廻りをしていると、レアな品ものを発見することがあります。そのために、毎月京都に行っているともいえるのですが、もともと、大量生産しているようなメーカーのものは扱っていませんが、少しづつ1点ものをつくっているメーカーさんの中でも、偶然出来たものとか、普段はあまり作らないものだったり、沢山は手に入らない糸を使ったものとか、、色々な理由なレア作品があります。そんな京濱好みのレア商品をゲットしたときは、ウッシッシ。

世界でひとつのお洒落をお客様に提供できると思うと嬉しくなります。

Posted by +yasu at

14:56

│Comments(0)

2020年04月23日

除菌スプレー

入手困難な除菌スプレーが買えました。浜松の有楽街にあるアイラッシュサロン・リルシーさんで通常価格で販売されています。アイラッシュサロンだけに、徹底した衛生管理をされています。マスク着用必須な昨今、目は口ほどに物を言う、目もとケアは大事ですね。

Posted by +yasu at

10:01

│Comments(0)

2019年10月04日

しつけ話

暴力に敏感な現代です

アンパンマンのアンパンチすら

批判される時代

体罰も科学的に分析されて

ゲンコツの類も言語道断で

教育には全く意味がないとされ

ひと昔前の人だったら、

子供の躾(しつけ)をどおすればいいのか

わからなくなるでしょうね

着物の躾はしつけ糸。

仕立てあがりの着物には

袖や裾まわりにつけてあります

とるのが面倒だから

とって納めてほしいとい方もいらっしゃいますし

しつけ糸をとりながら

着物を着る気分が盛り上がっていくのよ

と、言う方もいらっしゃいます

お母様のタンスを開けたら

しつけ糸がついたままの着物がいっぱいあって

着ないまま置いといて、もったいないと思った

というお話も少なくありませんが

以前は、シミ抜きや丸洗いなどのお手入れをした後は

しつけ糸をつけてお返しした

という慣習がありましたので

しつけ糸がついているからといって

着ていない着物ではない

ことも多いです

昨今はしつけ糸をとるのが面倒という方が多いので

お手入れの場合はしつけ糸は付けません

たまに、しつけ糸がついたまま着ていらっしゃる方が

見受けられます。くれぐれも、しつけ糸はとりましょう。

Posted by +yasu at

11:51

│Comments(0)

2019年10月02日

秋どす。暑いどす。

30度超えの京都に行きました

暑いけれど、お料理は秋満載

秋の味覚を堪能しました。

業界人の集まりで

会った人は単衣がほとんど。

袷の人は、花街の芸妓さんだけ

それでも襦袢は単衣でした

当り前。

舞妓ちゃんだけは、

10月は単衣なのだそうです。

10月のだらりの帯は染め帯です。

それはともかく、京都某所で、

某きもの雑誌の編集者の方々にお会いし、、

10月の普段着は単衣で過ごすということは

ほぼ、当り前になっているけれど

ちゃんとした?場所には、袷でなくてはいけない

という時代錯誤のルールはまだしっかりと残っていて

その古いルールをのたまわっている

お茶なのか、礼法なのかのどっかの

お偉いさんたちの頭を丸めてアップデートできるような

単衣拡大キャンペーンをしてほしいという要望を伝えました

隣にいた、某帯屋さんも

着物を着ている人は熱中症で倒れたというのが

ニュースになれば、エライコッチャ

と、同調。

単衣を取り入れて、気持ちよく着物で過ごしましょう。

Posted by +yasu at

22:37

│Comments(0)

2019年09月30日

陰の日向

ラグビーで盛り上がる中

角界では稀勢の里の断髪式がありました

たくさんの人が土俵に上がって

ハサミを入れていきましたが

着物姿の人は親方衆以外では

真っ白い着物の細川たかしさんだけ

だったような気がします

ちょっと残念

未だに女子禁制なのか、女性はゼロでしたが

ここは解禁すれば、華やかでよいと思うのですが、、

荒磯親方(稀勢の里)は

黒の紋付羽織袴の正装です

職業病目線は、羽織紐に注目しました

白い羽織紐は照明のハレーションで

細かな組織までは分かりずらかったですが

おそらく、「籠打ち」だったようです

黒紋付には「籠打ち」を合わすのが当り前

というのが、かつての習わしでしたが

需要の減少で、生産も減り

今や、作れる職人がほぼいないという

絶滅間近の技術です。

他の親方衆はほぼ、丸組みの羽織紐です

もちろん京濱には「籠打ち」(写真)がございます

そんな「籠打ち」羽織紐に関心していると

親方の紋が普通と違うのに気がつきました。

紋には日向(ひなた)紋と陰(かげ)紋があり、

正装につけるのは日向紋です。

なのに荒磯親方の紋は、陰の「丸に片喰」

にしか見えない。

まさか、紋を入れた呉服屋が間違うわけもなく

ひょっとして、超レアな陰紋に見える日向紋なのか?

紋の世界は深いです

Posted by +yasu at

10:00

│Comments(0)

2019年09月29日

きものそもそも(2)

セーラ服のスカートの源流は奈良時代に遡る

という前回のブログ

「衣」が上着で、「裳」が袴なんです

京濱の屋号は貴裳呉服京濱なんですが

貴裳というのは貴女の衣裳を縮めて

という、先々代時代に決めたらしいのですが

裳が袴だってことを知っていたのか?

いなかったのか?

ロゴにしても、カタカナのキが四つ、濱を囲んでいて

キ四濱、きよんはま、きょうはま

というダジャレのようなロゴなので

なんでも、割にテキトーだった気がします

今は、貴裳というより、希少なもの

他にない、オリジナルなものが多い京濱

でございます。

話しが逸れましたが、つづく

Posted by +yasu at

12:09

│Comments(0)

2019年09月28日

混乱中?

消費税増税間近です

キャッシュレスで支払うと

還元されるという

キャッシュレスポイント還元事業

に京濱も登録しました

どこの店がその対象になっているか

を表示してくれるスマホアプリがあります

それで京濱をみると、京濱の中に

マークが4つ

4つとも全部、京濱です

なんでこうなっているのか?

使えるキャッシュレスごとに

マークが出るみたいです

クレジットカード、QRコードペイなど

経産省?から、ポスターやらシールやら

いっぱい届きました

小規模事業者には、とてもとても沢山

さぞかし、印刷屋さんが忙しかっただろう

と思うほどに、、

これも税金、と思うと

なんだかな〜

Posted by +yasu at

11:19

│Comments(0)

2019年09月27日

かーいい

七五三のお祝いの時期になり

お祝い着の揚げ直しのご注文が増えてきました

お子様の成長は早いので、お祝いをする日の直前に直さないと

当日、お召しになったら、ツンツルテンということもあります

11月のお祝いなのに、8月の夏休みに測った身丈で直したら

3ケ月経って身長が伸び、着物の裾から足首が見えちゃった

ということになりかねません

なので、お祝いの日から1ケ月前くらいから

お直しをさせてもらってます。

遠い昔、子供の死亡率が高く

3歳まで生きるということがお目出度い

ということからお祝いが始まった?という説がありますが

本当でしょうか?

今も昔も、七五三をするのは

単に、お子さん(お孫さん)が可愛いから

なのではないでしょうか?

Posted by +yasu at

16:44

│Comments(0)

2019年09月26日

きものそもそも(1)

久しぶりの投稿です。「まったりしすぎブログ」となってしましました。

今年の夏も暑かったけれど、昨年よりは、着物生活が楽でした。

暑いと、なんで着物は暑いのか?

本当に昔の人は、こんなものを着ていたのか?

とか、

そもそも、なんでこの形式の服が出来上がったのか?

など小学生並みの素朴な疑問が湧き上がってしまいます

それを夏休みの自由研究にするほど

真面目な大人ではないのすが、

しばらく前、今年の3月末ころに

京都で、着物の歴史展みたいな展示会がありました

奈良時代から現代までの衣装を再現し

写真撮影OKという展示会でした

写真は奈良時代の貴族の衣裳。

衣装は衣裳です。

衣が上着、裳は袴のことです。

見た目は今のパリコレで登場しそうな衣装ですが

上着は長着じゃなくて短い着物

袴はこのとき既に、ヒダがついていたんですね

セーラー服のスカートのヒダは

袴から受け継がれたといわれていますが

その原点が奈良時代だったとは、驚きでした。

つづく

Posted by +yasu at

22:54

│Comments(0)

2018年11月22日

向正面は訪問着

世界一短いかもしれない。と思うのは、相撲の取組(対戦)時間。早ければ、一瞬。普通でも数十秒、1分を越えれば長い試合という短さ。こんな短い格闘技があるだろうか?日本人には日常的な、見慣れたスポーツ?でも、改めて観察すると、その特異性はかなり特殊だと思います。一瞬できまる勝負ですから、その勝負に至るまでの精神統一は大変なものがあります。力士ひとりひとりに、その精神統一のやり方、ルーチンワークに特徴があって、面白い。単に、6時終了の放送時間にあわせるための時間調整ばかりではないのであります。

夕食のときに、その日の取組の録画を見るのが日課になっている今日このごろです。毎日見ていると、気がつくことですが、毎日、会場で観戦していらっしゃる方がおられます。着物をお召しのお姉様。いらっしゃる席は毎日違うし、お召しのお着物も毎日違う。薄い色もあれば、濃い色もあり、カッコいい黒羽織に無地の着物(たぶん)のときもあれば、訪問着のときもあります。

相撲のテレビ中継は、行事が前を向く方向をメインに撮していますが、その方向が向こう正面です。観戦する方がテレビにばっちり出る場所です。前述の毎日来られるお姉様、向こう正面のときは、訪問着です。たまたまではなく、やはり意識をされて訪問着になさった筈です。その使い分け、心意気、いいですね。歌舞伎でいうと、新春歌舞伎や襲名のときに盛装でいくというのと似ています。

特に、ドレスコードが指定されているわけではないけれど、ご自身の思い入れで、格を選ぶというのは正しい着方だと思います。周りの人がどんなものを着ていようが関係ありません。着飾ったからといって、その方を非難するような行為はいけません。そういうことをする人を着物警察というでしょうか?あれ、話が外れましたが、週末に向けて盛り上がる大相撲。観戦者の着物も楽しみです。九州場所が終われば、師走のあわただしさがやってきます。写真は、来年の干支の染め色紙(日展特別会員・井隼慶人先生原画)です。

Posted by +yasu at

18:16

│Comments(0)

2018年11月20日

グレーゾーンの権化

ゆるキャラなのか、キモキャラなのか、オバケみたいのなのが、いっぱい出てきて、ゆるキャラ企画も煮詰まり感があります。鬼太郎やアンパンマンなど、妖怪やら妖精が好きなのかな?日本人は、、。なにしろ、八百万信仰があります。そこらじゅうに神様がいて、いい神様も悪い神様もうじゃうじゃいらっしゃる。

悪い神様を「魔」というのでしょうか?わかりませんが、小さな子供の着物は、身幅が小さいので、身頃は背中で縫い合わせなくても作れるので、背の縫い合わせがありません、そこに間(魔)がさすといって、背守りをつけました。大人の着物も、背に紋を入れます。元々は、そんな魔除けの意味もあったのかもしれません。現代では、紋の有無や数が問題になる事はしばしばございます。

第一礼装たる黒留袖や、喪服は五ツの日向(ひなた)紋。これが揺るぐことはありません。準礼装である訪問着や付下には一ツ紋をいれますが、五ツ紋を入れる事はありません。が、一ツ紋でも、日向紋にするのか、陰紋にするのか、抜き紋にするのか、刺繍紋にするのかは、用途やお好みで比較的自由。

京濱スタンダードでは準礼装の訪問着、付下、色無地の紋は陰の一ツ抜き紋です。準礼装は、「準」なので、日向紋でなく、陰紋。刺繍より染め抜きのほうが格上という考え方に基づいております。

ときどき、問題になるのが、色留袖の三ツ紋です。三ツ紋は、背と両袖につけます。色留袖は、黒留袖と同格の第一礼装なので、基本は染め抜き日向の五ツ紋です。染め抜き日向までは同じでも、五ツか三ツかが問題です。何故、三ツにするのか、、?第一礼装なのだから、五ツで良いのだ!とならないのが、面白いところです。そこにあるのは、比翼の存在。

比翼とは、重ね着のなごり。留袖の下に白い着物を重ねて着ていたのですが、それを簡略化した、見せかけの重ね着のことで、黒留袖と色留袖の標準装備です。比翼なしの袷の黒留袖はありえませんが、色留袖に関しては比翼なしという選択肢があります。

色留袖の格を順に並べると、

比翼付き五ツ紋

比翼付き三ツ紋

比翼なし三ツ紋

比翼なし一ツ紋

となります。それぞれが適した場面というのが具体的にどうかというと説明が難しいのですが、実際にその細かな格の絶妙な使い方をされる方がいらっしゃいます。フォーマルの場面では、場所の格は同じでも、参加者の格、お立場が違います。そのときの最善の格を紋で表現するという、高度な気遣いです。

第一礼装か準礼装かという境目に存在するグレーゾーンでした。魔除けならぬ、格付目付け批判除けですね。

写真は、全く関係ないけど、今や希少品の絞り巾着です。

Posted by +yasu at

13:25

│Comments(0)

2018年11月16日

つけさげづけこもん

家族に相撲ファンがいるので、大相撲のテレビ中継をよく見ます。今は九州場所。横綱もいないけど、相撲自体は面白いです。観客席はガラガラなのに何故か満員御礼ですが、そんな中、着物姿のお姉様、お嬢様(自分より年下と思える人は、みんなお嬢様です。)が引き立ちます。他の場所よりも、ちゃんとしたお召し物の方が多い様にも見受けられます。博多は博多織の産地、着物意識も高いのでしょうか?先日、綺麗な黄色の稲垣稔次郎さんの小紋をお召しのお嬢様が、とても印象に残りました。ちらりと見えた襦袢も紅白でオシャレでした。

話は変わりますが、着物には解りにくい分類があります。訪問着と付下は区分けがはっきりしませんし、訪問着も付下も礼装の着物という言われ方もしますが、紬の生地のカジュアルな訪問着も付下もあったりします。小紋はカジュアルな着物ですが、付下小紋というのもあります。付下小紋のなかでも、カジュアルな小紋扱いのものもあれば、付下げと同格になるような準礼装になるものもあります。

用語の定義が曖昧であったり、二重の意味があったりするのは、着物が分かりにくと思われてしまう一因でもありますが、じゃあ、分かりやすい様にきっちり分けましょう。というと、そもそも分けるべきなのか?ともいえます。第一礼装だけ決まっていれば、あとは適当に。というアバウトなのが、日本らしいと思います。その適当にというのが面白いのであります。

話は逸れましたが、付下小紋とは付け下げ付けの小紋です。付け下げ付けというのは、1反(いったん)の生地に柄を付けるときに、ここは前身頃、ここは後ろ身頃、ここは袖の前、袖の後と、着物に仕立てる際の場所を決めて、柄をつけていく小紋です。付下でない普通の小紋は1反を通して、同じ柄の繰り返しです。付下小紋では、仕立て上げたときに柄の向きが揃います。

例えば、お花だったら葉があって、茎が伸びて花がありますが、普通の小紋では上下がバラバラです。付下小紋では仕立て上げたときに花が全部上を向いています。生地をよく見ると肩山を境に柄の向きが逆転します。普通の小紋よりも、上等な感じになります。柄によっては、わかりにくものもありますが、より礼装向きの付下っぽくなったりします。

型染めの人間国宝・稲垣稔次郎さんの原画をつかった、小紋は、付下小紋が多いです。写真は、全く関係のない、風呂敷です。厚手の綿織物で着物を持ち運んだりするのに便利で、丈夫です。

Posted by +yasu at

08:00

│Comments(0)

2018年11月11日

きものカオス

車の運転をしていたときの事です。信号待ちをしていて、青になったので、走り出しました。交差点を突っ切ろうとして、交差点中央まで来たときに、向い側の歩道を歩いて来た小学生が、横断歩道の前に立ち、その子側の信号機は真っ赤に光っているにもかかわらず、思いっきり手を上げました。

信号のない横断歩道で手をあげるのは子供らしいし、青信号でも手を上げて渡る子はいますが、普通の子は赤信号で手を上げたりしません。その、ありえない行動に一瞬、頭が混乱しました。でも、急ブレーキを踏むまでには至らず、通り過ぎることができました。

この子はバカなのか?と横目で見た顔は、日本人でないような、ご両親共に外国の方ではないかと想像する顔だちで、背の割に低学年だったのかもしれません。あの子はバカだったのか?ただのイタズラ坊主だったのか?それとも、あわよくば、車を止めてやろうとした要領のいい子だったのか?などと考えてしまいました。

両親がほとんど日本語を話せない子でも、ネイティブな日本語を話す子も多いですが、気持ちは分かるけど、文法がめちゃめちゃのヘンテコな日本語を話す外国人も多いです。あの、手を上げた少年も、その類だったのではないか?という結論に至りました。「手をあげる」という行動の間合いを間違えていたのだと(勝手な決めつけ)、、。でも、それを間違いと思うのではく、色々な使われ方を受け入れていくのは楽しいのかもしれません。

話は変わりますが、京都の清水寺〜高台寺〜八坂神社あたりでは、連日、仮装行列の様なレンタル着物姿で賑わっております。普通の着物では、あまり行きたくないエリアでもあります。あの方々は、レンタル屋さんのお姉様方が、着物を全くわからない人にも、襦袢を着せて、着物を着せて、羽織を着せて、寒いときはショールを掛けて送りだしているから、柄や素材はモノすごくても、一応ちゃんと着ています。だから微妙に気持ち悪いのですが、そこまで面倒を見ずに、自分たちの好きな様に着てもらう様にしたら、とんでもない着方が生まれるのかもしれません。ある意味で着物がアップデートして、世界的な飛躍をするのかもしれません。そんなカオス状態になったら、普通の着物で行っても良いかなと思います。

Posted by +yasu at

15:42

│Comments(0)

2018年11月09日

ゆきすぎたゆきはゆきません

少し前まで、袷の時期らしくなったかな?思いきや、一転、暑いです。クリスマスグッズも出ているのに、まだまだ麻襦袢が手放せません。麻といっても絽麻じゃなくて平織りですので、「夏物!」というツッコミはありません。

ところで、着物はアバウトな服です。と思われております。確かに、身幅の融通うの効き方は素晴らしいです。特に「おはしょり」を作って着る場合には身丈の融通もけっこう効きます。

着物ばかり着て、暴飲暴食を繰り返していると、久々に洋服を着ようとしたときには、すっかりズボンが履けなくなっていますし、背広もパンパンで着られず、結局また着物を着るしかない。着物で過ごしながら、ダイエットをして、洋服に合わせた。という時期もありました。最近も、ちょっと、やぶぁいです。

と、横道にそれましたが、身丈や身幅はいいとしても、裄(ゆき)はそういうわけにはゆきません。着物の寸法は襦袢と羽織、コートの寸法に影響します。身丈や身幅は多少合っていなくても、襦袢や羽織を合わすことはできますが、裄はできないのです。

洋服は上着の袖からシャツが出ているのが普通ですが、着物の袖口から襦袢がでるのはNGです。ただ、短いじゃだめで、ちょうどよく短くなければいけません。女性ものは袖と見頃の間には生地が繋がっていない部分があるので、襦袢の肩巾(裄は肩巾+袖巾です)が着物より短いと襦袢の袖がたもとからはみ出します)

襦袢の裄が長いからといって、袖山のどこかをつまんで縫ったり、テープで止めたりする方もいらっしゃいますが、袖をつめるか、肩の方をつめるかも考えないといけません。古着屋さんなどでは、寸法の合わない着物と襦袢を合わす裏技?として、袖付けの下あたりを糸で止めてあったりします

丁度良い裄って、どのくらいなのか?理想は襦袢、着物、羽織と着たときに、袖の先(袖口)で全ての袖口の端がビシッと合う事と思うのですが(諸説あり)、そうなっていると、袖口の汚れは襦袢にしかつかないことになります。

でも、現実的には全ての見た目の裄を合わすことは、かなり難しいです。襦袢の上に着る着物は上になる分、少しだけ長くしないといけませんが、生地質によって着たときに生地の重さでタレる度合いが1つ1つ違うので、何回か仮縫いを繰り返さないといけないし、着かたや、素材の組み合わせによっても変わってきます。

なので、襦袢と着物の組み合わせを変えても、袖口から襦袢が飛び出ない様に、襦袢の裄は着物よりも2〜3分(約1cm前後)短く作ります。この約1cmという違いが大切で、アバウトに考えてしまうと、かっこ悪い着方になってしまいます。色々な呉服屋さんで、寸法をお任せで作っていると、裄や袖巾がバラバラになってしまうという自体にもなりますので、ご自分の寸法を把握しておく必要もあります。

裄ほど寸法の違いは目立ちませんが、袖丈も、着物と襦袢では1cmほどの違いでつくります。袖のたもとで、襦袢、着物、羽織、コートの長さがビシッと合っているのは当たり前ですが、当たり前の事ができている着姿は美しいです。

Posted by +yasu at

22:42

│Comments(0)

2018年11月04日

はおらんどう

冷えてまいりました。屋内に居るときにも単衣の羽織を着ていても快適です。少し体を動かす作業をすると、暑くなり、羽織を脱いで、温度調節しています。便利な羽織です。単衣と袷の羽織を使い分けて、変動する気候に対応しています。

これから寒くなるので、今月は羽織もののご提案会などを予定しております。羽織ものというのは、羽織だけでなく、コートや道中着も入ります。羽織ものの楽しみの一つに裏地があります。裏地のつく羽織ものは袷の羽織ものです。

コートや道中着は基本的に屋内に入れば脱ぎますし、羽織は気分で脱いでも脱がなくてもいい便利なアイテム。その、脱ぐときに、裏地が見えます。羽織ものの裏地の事を「羽裏(はうら)」といいます。この裏地には色々なものがございます。

表の生地は無地でも、裏地にはとても華やかな柄というのも「あり」で、そこに遊びごごろを付け加えたりして、脱ぐという平凡な行動の中にも楽しさを味わうことができます。もっとも、女性ものは、袖の後から裏地がチラリと見えることもありますし、羽織では、衿もとに裏地が少し見えることもあります。その少しだけ見える羽裏も色合わせのアクセントになって面白いです。

当然、脱いだ羽織ものの中からは着物や帯が登場し、帯や帯〆や帯揚や羽裏やら、周りの方は目がとても忙しいことになるのは言うまでもありません、、。

背中にだけ、大きな柄を描く羽裏は、特別に「額裏(がくうら)」というものになり、普通の裏地にある背中心の縫い目がなく、背中いっぱいの大きな生地に柄を描きます。この場合は、完全に脱がないとその柄を知ることはできません。まさに秘めたる柄です。

倹約令があった江戸時代に、贅沢な柄を裏地に隠して楽しんだのが起源で、それが、「裏勝りの美学」というものに進化したと言われております。隠れたオシャレです。

そんな、羽裏を今月はサービス、サービスゥ!いたします。

と、羽織ものを礼賛している私ですが、先日、あるお客様は、羽織らない主義=「羽織らん道」を貫いていらっしゃいました。どんなに寒くても帯付きで行く。防寒は内側にするのだ。というわけです。そのココロは、京濱の綺麗な着物や帯を世間に見せなくては勿体無い。、、、ありがとうございます。

Posted by +yasu at

17:33

│Comments(0)

2018年11月02日

蛇シリーズ

いきなり冷え込んできました。でも、着物、襦袢、羽織のうち袷にするのはどれか1つでいい。そんな感じの昨日、今日です。でも、日中の車中などは、袷など暑くて着てられっか!というくらいポカポカですので、そんなときは羽織を脱いで、見えない足元は裾をまくって運転したりしてます。お行儀悪いです。

そんなわけで、羽織は単衣か、袷でもさらっとした素材の出番が続きます。真綿系紬の羽織はもう少し先になりそうですが、冬になると愛用している茶色の士乎路紬の羽織に合わそうと思って注文した羽織紐ができてきました。数色の糸を使った茶系の御岳組。(ちなみに帯〆1本で羽織紐が2個作れます。)一緒に写っている帯〆も同じ系列の組み方で、個人的に蛇シリーズと呼んでいます。蛇はウロコ文様のように魔除けとして使われますので、羽織紐や帯〆を締めて結界を張る。そんな意味を込めて使っていただけたらオモシロイと思います。

帯〆や羽織紐は、組紐が使われていることが多いですが、組紐を生活に取り入れているのは世界でも数少ない民族だけと言われておりますが、組紐の組み方は様々な組み方があって、色彩の組み合わせは無限大。楽しい組紐を見ていると時間を忘れます。

帯〆や羽織紐はオシャレのキモ。と思っています。着物や帯や羽織。はたまた襦袢や草履、そして季節や着ていく場所、立場などによっても、帯〆や羽織紐、帯揚の色や質感をチョイスしたい。いや、すべきである。と思っておられる方は、オシャレな人。逆にそこは適当に、あるもので間に合わせればいいというお考えの方は、何枚もある着物ワールドへの扉の半分以上に自ら鍵をかけていらっしゃる?と言わせていただきます。

Posted by +yasu at

16:58

│Comments(0)

2018年10月30日

備えより覚悟

急に涼しくなりました。ついこの前まで冷房を入れていたと思いきや、早、暖房を入れたという方もいらっしゃる今日このごろであります。とはいえ、いまだに単衣の着物に麻襦袢を着ている私は何?ここはどこ?着物は暖かいというのもあります。浜松は暖かいというのもあります。でも、それが気持ちいいのですからしょうがない。

よく言う「着物警察」に見られたら何を言われるのか?「着物警察」って何?噂には聞くけど、見てたい。会って見たい。何を言われるのか?言われた時に、その凝り固まった考え方をほぐしてあげたい。などと、いまだに単衣を来ていることの言い訳まがいの事を言いつつ、でも、明日からは冷え込むらしいので、ようやく袷を着られるのか?と妙な安堵感を感じている秋の夜長であります。

今月の始めは強烈な台風がありました。浜松の住人も、珍しい体験をし、災害の怖さを少し感じました、でも、すでに喉元過ぎた感もあり、青空を見ていると忘れるのも早いというのは、私だけ?それにしても、あの風の強さは異常です。いつまでも暖かいのも異常です。それもこれも温暖化のせいらしいですね。

単衣の時期拡大は現実ですし、温暖化の影響が年々増しているのも体感します。風も雨も凶悪?化してます、大雨が降ったりすると、着物を着ましょうなんて気軽には言えませんが、「どんなときも着物だ」という覚悟をもってしまうと、割に平気。それなりの備えもするのですが、日頃から、着物で避難、道が川になったときは、着物でゴムボートに乗るのだ!と思っていると、台風くらいではビクともしませんよ。備えあれば憂なしといいますが、覚悟あれば憂なしと言っておきます。

多少、やせ我慢もあるかもしれませんが、こんなとき、着物だったらどうするか?など考えているとオモシロイです。お試しください。

Posted by +yasu at

22:00

│Comments(0)

2018年03月17日

引っ越します

このブログは新しいサーバーに引っ越します

新規記事は新しいサーバーでお読みください

これまでの記事はここで保管します

これからは

http://kyouhama.com/blog/

ですので、よろしくお願いします

新規記事は新しいサーバーでお読みください

これまでの記事はここで保管します

これからは

http://kyouhama.com/blog/

ですので、よろしくお願いします

Posted by +yasu at

00:01

│Comments(0)

2018年03月16日

冷凍みかん

単衣着物とは、簡単にいえば裏地のない着物。でもそれだけでは、1割も説明したことにはなりません。裏地のない着物はいつ着るかというと、袷の着物を着ない時期です。袷の着物は、一般的には、10月から5月とされているので、6月から9月が単衣といえるのですが、7月・8月の着物は夏物といい、裏地がない単衣ではあるものの、単衣とは区別されます。ややこしや〜です。

ですので、単衣とは、夏ものと袷ものの間に着るものといえます。月でいえば、6月と9月。着物初心者の方には、わかりやすくこの2ヶ月だけよと教える先生や教科書がありますが、昨今は温暖化なので、5月や10月でも使われるケースが多いというのが現実でございます。

単衣の着物の必要十分条件は、裏地がないだけではありません。単衣の時期、初夏や初秋の気候にあったものでなければなりません。生地はサラリとしていて、かつ透けてないこと。透けてしまうと夏物になってしまいます。逆に鬼縮緬など厚手の生地では見るからに暑そうですし、着ていて暑くて重い。というわけで、単衣専用の生地というのがございます。染物用は地紋や織り方でいろいろなものがございます。紬ものでしたら、縮結城や縮士乎路、本塩沢や白鷹などのジボのあるものが単衣用の生地です。

さらに柄。季節感を重視する着物では、柄も重要な要素です。単衣時期の花や木々、鳥や水辺などが代表的ですが、幾何学模様にもそれを連想させる工夫がしてあることもございます。梅や桜などの柄は論外ですし、四季の花が勢ぞろいしているものも無神経といわざるをえません。

ところが、、先日ファーマーズマーケットにいったら、綺麗なピンクのナデシコが売られていました。もうナデシコと思ったのですが、温暖な浜松とはいえ、今作らんでもええやろと思った次第です。今の技術をもってすれば、冬にヒマワリを咲かすことも、夏に桜を咲かすことも難しくはないのでしょうが、それをして、なにが楽しいねん。夏に冷凍みかん食べるのとは訳が違うんですよと言いたいです。なんのこっちゃ。

いずれにしても、単衣らしさを持つ、単衣の着物を大切にしておりますので、京濱で楽しい単衣を見つけてください。

Posted by +yasu at

11:54

│Comments(0)